4日目:11月21日(日)③新函館北斗→盛岡

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

4日目:11月21日(日)③新函館北斗→盛岡

③3018B新幹線はやぶさ18号:新函館北斗935➡盛岡1143(新函館北斗発/東京ゆき)

在来線1・2番線からの乗り換え改札を通過すると、新幹線11番線(東京方面)となります。

これから、今回の旅初めての新幹線に乗車します。

11番線

ところで、現在は降車専用(将来は札幌方面)となっている12番線は島式ホームとなっています。

可動式ホーム柵が設置されており、11・12番線ともに260km/hでの通過が可能となっています。

朝夕は通過列車が設定されるのかも知れません(朝夕毎時2本、それ以外毎時1本?)。

12番線(将来は13・12番線/2021年3月14日撮影)

13番線はまだレールが敷設されていない(2021年3月14日撮影)

札幌方(2021年3月14日撮影)

平面乗り換えが可能なのは11番線のみで、12番線からは橋上駅舎を経由する必要があります。

在来線乗り換え改札口(11番線)

乗り換え改札口の発車標

発車標の並びは左から順に、時刻、行き先、列車名・番号、記事となっています。

11番線の発車標と駅名標

新幹線はやぶさ18号は盛岡まで各駅停車となっています。

普通車指定席の空いている席を利用できる特定特急券では、指定券を持った方が来たら席を譲らねばなりません。

その為、今回は指定席を利用しました(1号車のE席(右側))。

E5系U編成(側面方向幕)

1号車

余りにも眠くて、カフェイン(エスタロンモカ錠)を投入しました。

旅の疲れ(主に寝不足)が4日目にして出始めました。

これからが心配です。

さて、北海道最南端の駅・木古内に到着です。

ここから世界一長い海底トンネル・青函トンネルを通って新中小国信号場(正確には大平分岐部)までは三線軌条となっており(正確には奥津軽いまべつ駅部を除く)、新幹線と在来線(海峡線)の共用区間となります。

いよいよ、北海道とはお別れです…。

木古内には青函トンネルでの不測の事態を考慮し、本州(青函トンネル)方面は通過線と待避線の2線が用意されています。

なお、木古内(948発)発車直後に対向列車=3095B新幹線はやぶさ95号(木古内通過)=とスライドしました。

木古内(12番線)

楽天モバイルを使用していると、山間部や農村部で頻繁に繋がりにくくなります。

列車の旅にはあまり向いていないかも知れません。

(私は念の為、楽天モバイルとドコモの2種類の回線を利用しています。)

車内電光掲示板(文字数の関係で「次は」の表示が特別に)

この旅が始まる直前の2021年10月31日に起きた京王線での殺人未遂事件の為か、車内の巡回が頻繁に行われていました。

奥津軽いまべつで、本州に上陸!

1954年の洞爺丸事故を考えると、本当に良い時代になったと実感します。

(青函トンネルでは、建設時に34名の殉職者を出しました。)

紆余曲折ありましたが、念願の新幹線が青函トンネルを通って、建設従事者の方も良かったことでしょう。

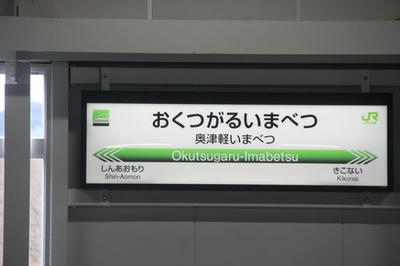

奥津軽いまべつ(駅名標)

奥津軽いまべつも木古内同様、青函トンネルに進入出来ないことを想定して、通過線と待避線の2線が用意されています。

ホームの下の通路は雪落とし用でしょうか。

(非常口の誘導標識や火災報知器が見えます。)

奥津軽いまべつ(12番線)

奥津軽いまべつ駅部は駅舎内部に標準軌(新幹線)が、外部に狭軌(在来線)が敷かれています。

奥津軽いまべつ(東京方)

三線軌条

JR北海道とJR東日本の境界駅である新青森に到着(管轄はJR東日本)。

ここで乗務員が交代します。

降りた人数と同じ分だけ乗ってきました(乗客はほぼ変わらず)。

もっと乗ってくるかと思いましたが。

新青森(1039発)

東北新幹線に入った途端、宣伝やコロナ禍による列車時刻変更の案内などが車内電光掲示板に流れるようになりました。

JR北海道とJR東日本の違いを感じさせます。

なお、車内販売は新青森から営業開始です。

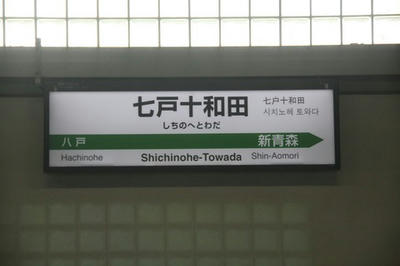

七戸十和田(1番線)

七戸十和田は地上駅(橋上駅)となっています。

七戸十和田(駅名標)

八戸もまた地上駅(橋上駅)です。

2010年12月まで終着駅だったこともあり、大きい駅です。

また、盛岡〜新青森では唯一の追い越し可能駅です。

(主本線の12・13番線には可動式ホーム柵が設置されています。)

八戸(13・14番線)

二戸から岩手県に突入です。

青森県とはしばしのお別れです。

二戸(1118発)では、対向列車=3009B新幹線はやぶさ9号(八戸通過)=とスライド。

なお、二戸も地上駅(橋上駅)でした。

二戸(2番線/二戸市)

二戸にはやたらと駅名標?が設置されていました。

何となくですが、隣の八戸と間違って降りないようにする為かと思いました。

(地元の方や地理に詳しい人にとっては何でもありませんが、一般的にはややこしいかも。)

二戸(一応、駅名標?)

沼宮内(ぬまくない)という地名はアイヌ語ぽい響きですね。

鉄道ファンならお馴染みの上沼垂(かみぬったり、新潟市中央区)のように、東北・北陸地方にはアイヌ語由来だと言われる地名が散見されますので、ひょっとすると関係があるかも知れません。

いわて沼宮内は盛岡〜新青森の中間駅としては唯一の高架駅です。

結局、八戸以外ではどの駅もあまりお客さんがいませんでした(1号車は増えず)。

いわて沼宮内(1番線)

いわて沼宮内の手間で車内販売が来ましたが、乗車時間があと15分しか無かったので、購入は泣く泣く断念しました。

まもなく、北東北の中心都市・盛岡に到着です(1143着)。

肉声での詳細の乗り換え案内は新幹線のみでした。

久し振りのビル群

新函館北斗から盛岡までたったの2時間とは、新幹線の速さを感じさせます。

北海道民は新幹線に馴染みが無いので、北海道新幹線札幌延伸に懐疑的な方が多いですが、新函館北斗〜札幌57分(260km/h運転で途中無停車)にはかなりの衝撃を受けることでしょう。

320km/h運転ともなれば、新函館北斗〜札幌が50分を、東京〜札幌が4時間30分を切ることも夢ではありません。

盛岡(11・12番線)

12番線には56Bやまびこ56号(盛岡発/東京ゆき)が停車中でした。

E5系U編成

盛岡は17両編成が入線可能な最北端の駅です。

(盛岡〜八戸は12両編成、八戸以北は10両編成、雫石以西は7両編成まで。)

盛岡(11番線の発車標)

改札階に降りる階段の踊り場には、ホームの下に繋がる出入口がありました。

電子錠付き

在来線1・2番線からの乗り換え改札を通過すると、新幹線11番線(東京方面)となります。

これから、今回の旅初めての新幹線に乗車します。

11番線

ところで、現在は降車専用(将来は札幌方面)となっている12番線は島式ホームとなっています。

可動式ホーム柵が設置されており、11・12番線ともに260km/hでの通過が可能となっています。

朝夕は通過列車が設定されるのかも知れません(朝夕毎時2本、それ以外毎時1本?)。

12番線(将来は13・12番線/2021年3月14日撮影)

13番線はまだレールが敷設されていない(2021年3月14日撮影)

札幌方(2021年3月14日撮影)

平面乗り換えが可能なのは11番線のみで、12番線からは橋上駅舎を経由する必要があります。

在来線乗り換え改札口(11番線)

乗り換え改札口の発車標

発車標の並びは左から順に、時刻、行き先、列車名・番号、記事となっています。

11番線の発車標と駅名標

新幹線はやぶさ18号は盛岡まで各駅停車となっています。

普通車指定席の空いている席を利用できる特定特急券では、指定券を持った方が来たら席を譲らねばなりません。

その為、今回は指定席を利用しました(1号車のE席(右側))。

E5系U編成(側面方向幕)

しばしば北海道新幹線はガラガラだと言われるので、乗客を数えてみると、1両あたり20人前後いました。

結局のところ、ガラガラに見えるのは10両編成だからです。

(在来線で言えば、4両編成の特急が満席になるくらいです。)

2022年9月に開業した西九州新幹線もガラガラだと揶揄されていますが、新幹線は在来線と比べて乗車定員が増える為、相対的に乗客が少なく見えるだけなのです。

結局のところ、ガラガラに見えるのは10両編成だからです。

(在来線で言えば、4両編成の特急が満席になるくらいです。)

2022年9月に開業した西九州新幹線もガラガラだと揶揄されていますが、新幹線は在来線と比べて乗車定員が増える為、相対的に乗客が少なく見えるだけなのです。

1号車

余りにも眠くて、カフェイン(エスタロンモカ錠)を投入しました。

旅の疲れ(主に寝不足)が4日目にして出始めました。

これからが心配です。

さて、北海道最南端の駅・木古内に到着です。

ここから世界一長い海底トンネル・青函トンネルを通って新中小国信号場(正確には大平分岐部)までは三線軌条となっており(正確には奥津軽いまべつ駅部を除く)、新幹線と在来線(海峡線)の共用区間となります。

いよいよ、北海道とはお別れです…。

木古内には青函トンネルでの不測の事態を考慮し、本州(青函トンネル)方面は通過線と待避線の2線が用意されています。

なお、木古内(948発)発車直後に対向列車=3095B新幹線はやぶさ95号(木古内通過)=とスライドしました。

木古内(12番線)

楽天モバイルを使用していると、山間部や農村部で頻繁に繋がりにくくなります。

列車の旅にはあまり向いていないかも知れません。

(私は念の為、楽天モバイルとドコモの2種類の回線を利用しています。)

車内電光掲示板(文字数の関係で「次は」の表示が特別に)

この旅が始まる直前の2021年10月31日に起きた京王線での殺人未遂事件の為か、車内の巡回が頻繁に行われていました。

奥津軽いまべつで、本州に上陸!

1954年の洞爺丸事故を考えると、本当に良い時代になったと実感します。

(青函トンネルでは、建設時に34名の殉職者を出しました。)

紆余曲折ありましたが、念願の新幹線が青函トンネルを通って、建設従事者の方も良かったことでしょう。

奥津軽いまべつ(駅名標)

奥津軽いまべつも木古内同様、青函トンネルに進入出来ないことを想定して、通過線と待避線の2線が用意されています。

ホームの下の通路は雪落とし用でしょうか。

(非常口の誘導標識や火災報知器が見えます。)

奥津軽いまべつ(12番線)

奥津軽いまべつ駅部は駅舎内部に標準軌(新幹線)が、外部に狭軌(在来線)が敷かれています。

奥津軽いまべつ(東京方)

三線軌条

JR北海道とJR東日本の境界駅である新青森に到着(管轄はJR東日本)。

ここで乗務員が交代します。

降りた人数と同じ分だけ乗ってきました(乗客はほぼ変わらず)。

もっと乗ってくるかと思いましたが。

新青森(1039発)

東北新幹線に入った途端、宣伝やコロナ禍による列車時刻変更の案内などが車内電光掲示板に流れるようになりました。

JR北海道とJR東日本の違いを感じさせます。

なお、車内販売は新青森から営業開始です。

七戸十和田(1番線)

七戸十和田は地上駅(橋上駅)となっています。

七戸十和田(駅名標)

八戸もまた地上駅(橋上駅)です。

2010年12月まで終着駅だったこともあり、大きい駅です。

また、盛岡〜新青森では唯一の追い越し可能駅です。

(主本線の12・13番線には可動式ホーム柵が設置されています。)

八戸(13・14番線)

二戸から岩手県に突入です。

青森県とはしばしのお別れです。

二戸(1118発)では、対向列車=3009B新幹線はやぶさ9号(八戸通過)=とスライド。

なお、二戸も地上駅(橋上駅)でした。

二戸(2番線/二戸市)

二戸にはやたらと駅名標?が設置されていました。

何となくですが、隣の八戸と間違って降りないようにする為かと思いました。

(地元の方や地理に詳しい人にとっては何でもありませんが、一般的にはややこしいかも。)

二戸(一応、駅名標?)

沼宮内(ぬまくない)という地名はアイヌ語ぽい響きですね。

鉄道ファンならお馴染みの上沼垂(かみぬったり、新潟市中央区)のように、東北・北陸地方にはアイヌ語由来だと言われる地名が散見されますので、ひょっとすると関係があるかも知れません。

いわて沼宮内は盛岡〜新青森の中間駅としては唯一の高架駅です。

結局、八戸以外ではどの駅もあまりお客さんがいませんでした(1号車は増えず)。

いわて沼宮内(1番線)

いわて沼宮内の手間で車内販売が来ましたが、乗車時間があと15分しか無かったので、購入は泣く泣く断念しました。

まもなく、北東北の中心都市・盛岡に到着です(1143着)。

肉声での詳細の乗り換え案内は新幹線のみでした。

久し振りのビル群

新函館北斗から盛岡までたったの2時間とは、新幹線の速さを感じさせます。

北海道民は新幹線に馴染みが無いので、北海道新幹線札幌延伸に懐疑的な方が多いですが、新函館北斗〜札幌57分(260km/h運転で途中無停車)にはかなりの衝撃を受けることでしょう。

320km/h運転ともなれば、新函館北斗〜札幌が50分を、東京〜札幌が4時間30分を切ることも夢ではありません。

盛岡(11・12番線)

12番線には56Bやまびこ56号(盛岡発/東京ゆき)が停車中でした。

E5系U編成

盛岡は17両編成が入線可能な最北端の駅です。

(盛岡〜八戸は12両編成、八戸以北は10両編成、雫石以西は7両編成まで。)

盛岡(11番線の発車標)

改札階に降りる階段の踊り場には、ホームの下に繋がる出入口がありました。

電子錠付き

PR

コメント

プロフィール

HN:

RICOH

Webサイト:

性別:

非公開

自己紹介:

狭義のゆとり世代

出生〜2011年:大阪府

2011年〜2018年:福井県(嶺北)

2018年〜2021年:北海道(十勝)

2021年〜現在:大阪府

出生〜2011年:大阪府

2011年〜2018年:福井県(嶺北)

2018年〜2021年:北海道(十勝)

2021年〜現在:大阪府

カテゴリー

最新記事

(11/24)

(11/19)

(10/14)

(10/14)

(10/14)